LE RÉGIMENT

LE 5 Décembre 1866, le régiment de sapeurs-pompiers de paris

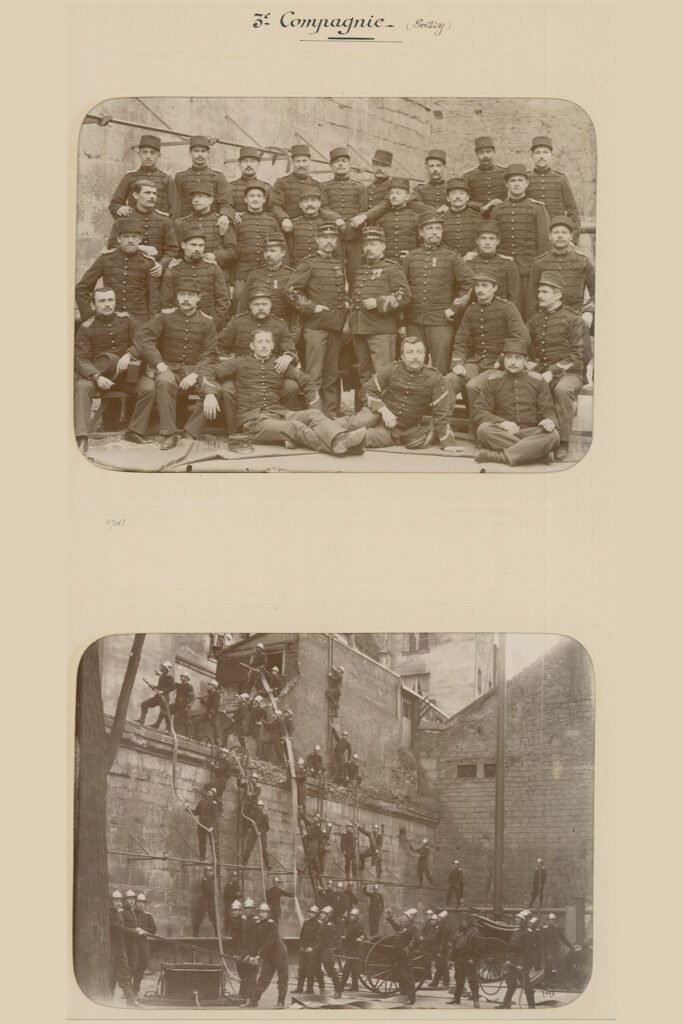

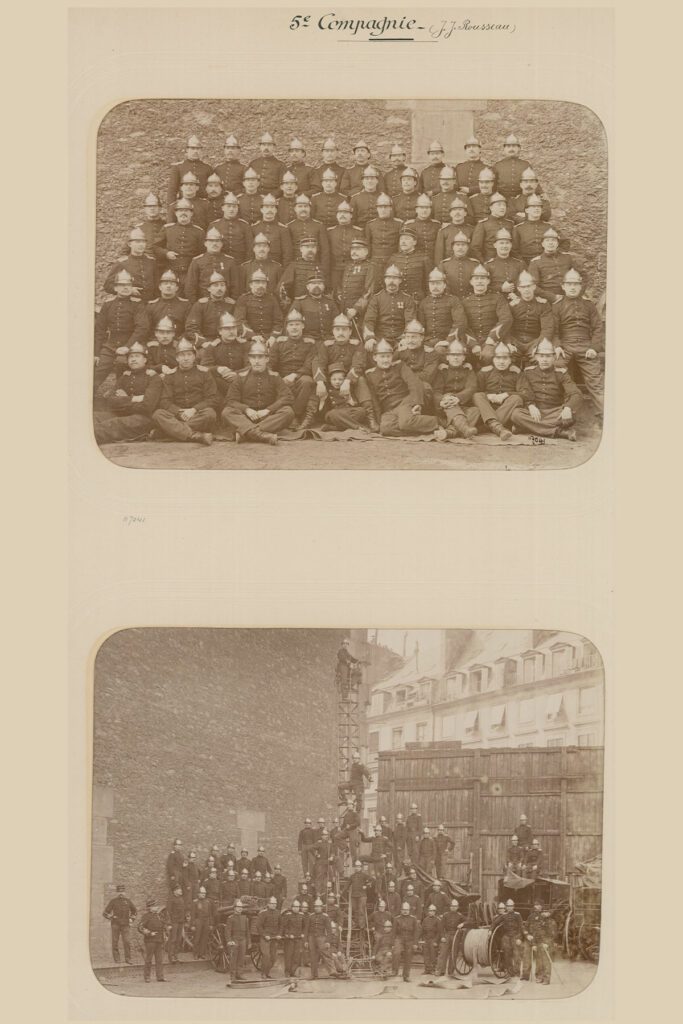

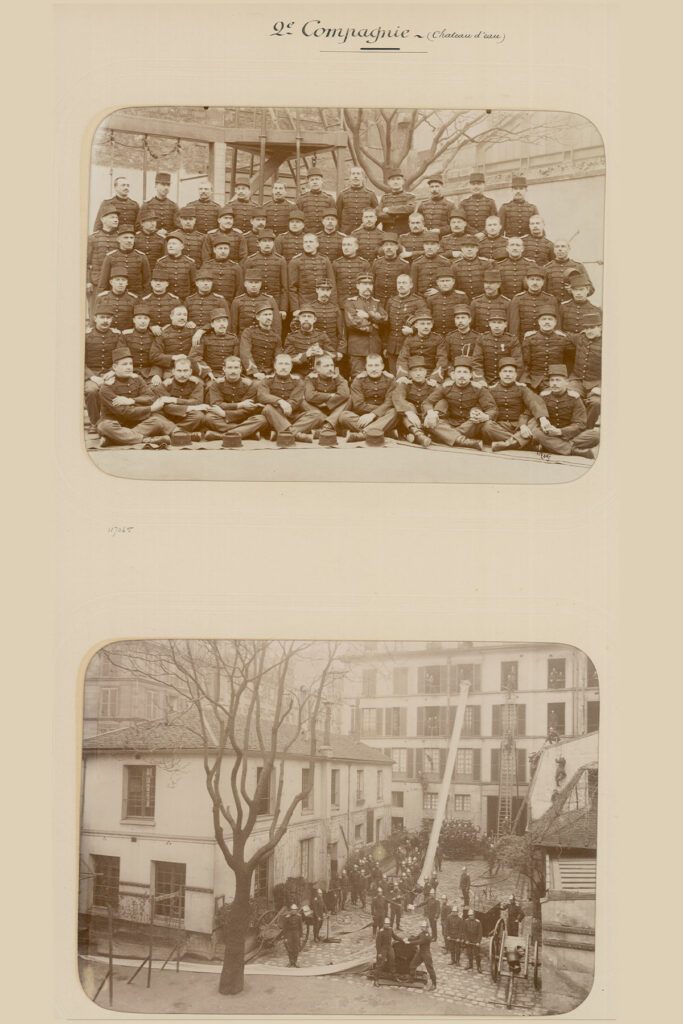

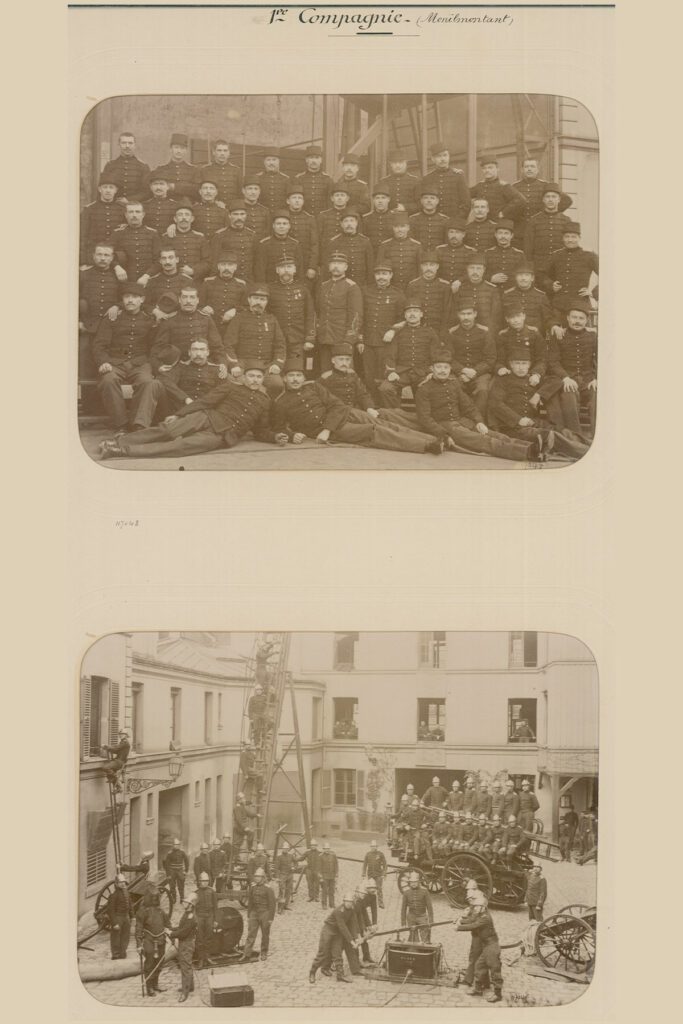

le Bataillon devient officiellement le Régiment de sapeurs-pompiers de Paris.

Cette modification s’accompagne également d’une profonde mutation technologique.

Désormais, et pour longtemps, les sapeurs-pompiers de Paris apparaîtront comme des précurseurs dans un certain nombre de domaines. Ils passent ainsi successivement de la traction hippomobile à la traction mécanique : le régiment de sapeurs pompiers de Paris s’équipe de pompes à vapeur, puis passe de la traction électrique au moteur à explosion. Simultanément, une nouvelle stratégie de couverture opérationnelle débouche sur un découpage de la capitale en 24 secteurs d’incendie, permettant de regrouper les moyens de lutte contre l’incendie et de raccourcir les délais d’intervention.

En 1870, la capitulation du gouvernement impérial face aux Prussiens déclenche l’hostilité d’une partie de la France. La république est proclamée le 4 septembre 1870. Paris est assiégée. Renforcé par plusieurs centaines de sapeurs-pompiers communaux de la banlieue à la demande du général Trochu, gouverneur militaire de Paris, le régiment de sapeurs pompiers s’organise pour protéger la capitale des bombardements prussiens.

En janvier 1871, c’est le soulèvement de la Commune. Paris est sous la domination des insurgés. Le Régiment est désarmé, licencié puis reformé comme « corps civil des sapeurs-pompiers de la Commune ».

En mai 1871, la « Semaine sanglante » embrase Paris, et plusieurs centaines de sapeurs pompiers des départements accourent en renfort pour éteindre les incendies de Paris.

Les sapeurs pompiers de Paris, désobéissant aux ordres de la Commune, combattent vaillamment plus de deux cents incendies. Après la reprise de la capitale par les troupes gouvernementales, le Régiment subit une réorganisation en profondeur.

Une ère nouvelle commence, celle de la modernité. Les années 1870 seront celles d’un développement technologique sans précédent. Le Régiment met en service les premières grandes échelles, capables d’atteindre les étages supérieurs des immeubles pour opérer les sauvetages et l’extinction des feux. Dès lors, l’élan est donné.

L’acquisition de ces engins, de plus en plus lourds, et la poursuite des grands travaux de voirie du baron Haussmann décident le commandement et le conseil municipal de Paris à adopter la traction hippomobile pour transporter les sapeurs-pompiers. Cependant, son coût élevé et ses inconvénients incitent les ingénieurs du Corps à étudier d’emblée la traction automobile, encore balbutiante à l’époque.

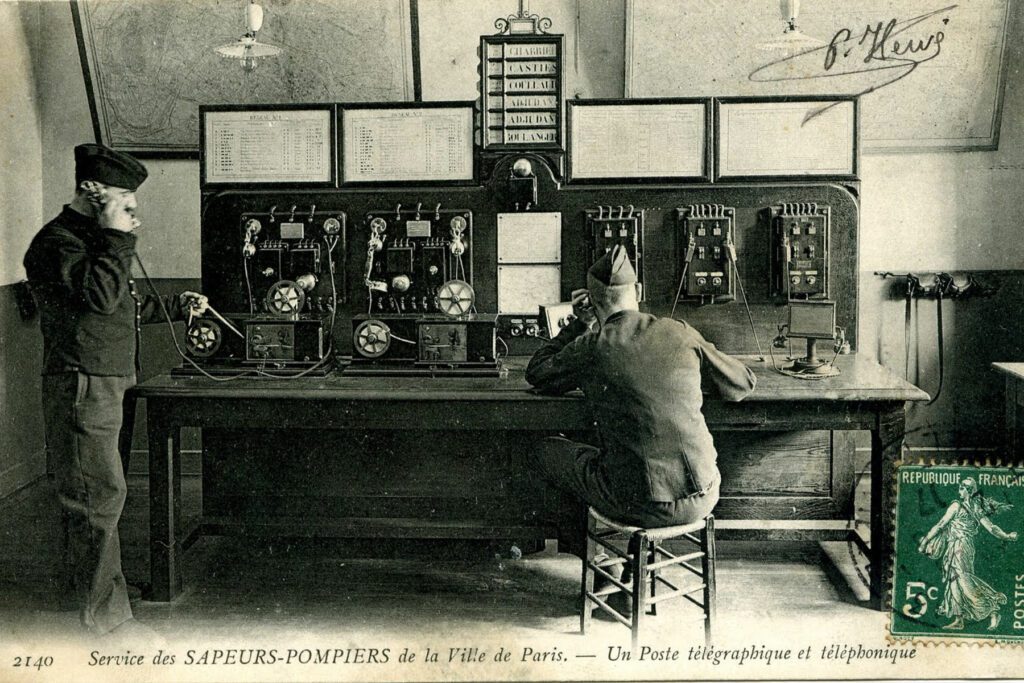

À la fin du XIXe siècle, Paris est équipé d’un réseau moderne de transmissions ainsi que d’un dispositif performant d’avertisseurs publics dans les rues. La transformation progressive des engins d’incendie sous l’impulsion du capitaine ingénieur Krebs s’accompagne d’innovations majeures.

Dès 1885, Krebs réorganise le réseau des postes de secours et favorise l’implantation de postes centraux.

L’organisation développée par le capitaine, puis major ingénieur Krebs jusqu’en 1897, réduit le nombre de petits postes et développe d’importantes casernes dotées d’un armement normalisé et puissant.

Le téléphone remplace peu à peu le télégraphe dans les centres de secours. Un vaste programme de construction de casernes est en cours, et la modernisation du matériel et des engins préfigure ou accompagne les progrès fulgurants des sciences et des techniques. Cependant, les conditions de vie et de travail des hommes demeurent spartiates, et d’importants progrès restent à réaliser.

Le drapeau décoré de la Légion d’honneur le 14 juillet 1902

Le Régiment est la première unité de l’armée à recevoir cette prestigieuse décoration, en récompense de son action de protection des populations. Le président de la République, M.Émile LOUBET décore le régiment de sapeurs-pompiers de Paris de la Légion d’Honneur, le 14 juillet 1902.

Le drapeau porte dans ces plis les inscriptions qui retracent l’histoire et le patrimoine de l’unité. Il est inscrit sur son avers : « République française – sapeurs-pompiers de Paris » et sur son revers « Honneur et Patrie — Dévouement et Discipline. Campagne d’Orient 1855 – 1856 ».

Au début du XXe siècle, le Régiment est équipé d’un parc automobile abondant et performant. Il est devenu un modèle d’organisation, et son exemple inspire les corps de province et ceux de quelques capitales étrangères.

Les hommes, quant à eux, subissent un régime de service draconien. Les interventions des chefs de corps respectifs auprès des autorités de tutelle parviennent à peine à assouplir les contraintes de disponibilité et la dureté des conditions de vie.

Ainsi, et en un siècle, de néophytes, le sapeur-pompiers de Paris devient un expert reconnu de la lutte contre l’incendie, toujours à la pointe des méthodes, des innovations technologiques et des procédures opérationnelles. Il peut donc, au tournant du xxe siècle, sortir du seul domaine de lutte contre l’incendie pour étendre son champ d’action au secours à des victimes qu’il arrache souvent à la mort et dont il est généralement le premier fournisseur de soins. Le soldat du feu devient peu à peu un « soldat de la vie ».

D’une guerre à l’autre : le soldat du feu devient le “soldat de la vie”

Dès leur création, les sapeurs pompiers de Paris sont confrontés tout d’abord à la problématique du secours aux victimes lors d’incendie, puis à celle des accidents sur la voie publique. Seuls face à ces cas de détresse physiologique, ils mettent au point les premiers soins sommaires et certaines techniques manuelles de réanimation.

Mais les Deux Guerres mondiales, avec leurs cortèges de victimes, vont servir d’accélérateurs pour le développement de nouvelles techniques de prise en charge des victimes.

Pompier et soldat, le sapeur pompier de Paris l’est particulièrement au cours des deux conflits mondiaux. Le Régiment, tout en assurant sa mission de service public, doit contribuer à la fois à la défense armée du territoire national et de la capitale, enjeu national, mais également intervenir pour secourir les villes de province particulièrement touchées par les combats.

L’ écartèlement entre ces deux missions, celle du pompier (protéger) et celle du soldat (combattre) met en exergue le dilemme du sapeur-pompier de Paris.

Les enseignements tirés du combat et de la médecine de guerre vont profiter au protecteur, qui va développer de nouvelles techniques pour améliorer le traitement des victimes et sauver des vies.

Lors de la guerre 1914 – 1918, le régiment de sapeurs pompiers de Paris assure la protection de la capitale contre les bombardements, en particulier en 1916 lors des raids de zeppelins. et en 1918 lorsque Paris est sous le feu direct des canons allemand à longue portée.

À partir de 1917, fort des progrès réalisés dans la médecine de guerre, le secours aux victimes évolue en intégrant les gestes de réanimation et l’appareil de ventilation.

Une ambulance et un médecin de garde partent en même temps que le premier secours. Cette première extension du domaine de l’action sur feu vers le secours aux victimes est temporairement abandonnée, sans autre explication, à la fin de la Grande Guerre. Sur le front, le haut-commandement français, en réaction à l’introduction du lance flammes par les Allemands, demande au Régiment de mettre au point une arme similaire. C’est le capitaine ingénieur Schilt qui s’en charge en concevant un appareil fixe, puis de modèle portatif.

Sur la demande de l’état major, ce nouveau matériel est mis en œuvre sur le front au sein de compagnies spéciales de lance flammes créées par le régiment avec du personnel issu de ses rangs.

Le conflit terminé, la France est exsangue. Le Régiment, qui a payé un lourd tribu à la Grande Guerre, éprouve des difficultés à recruter.

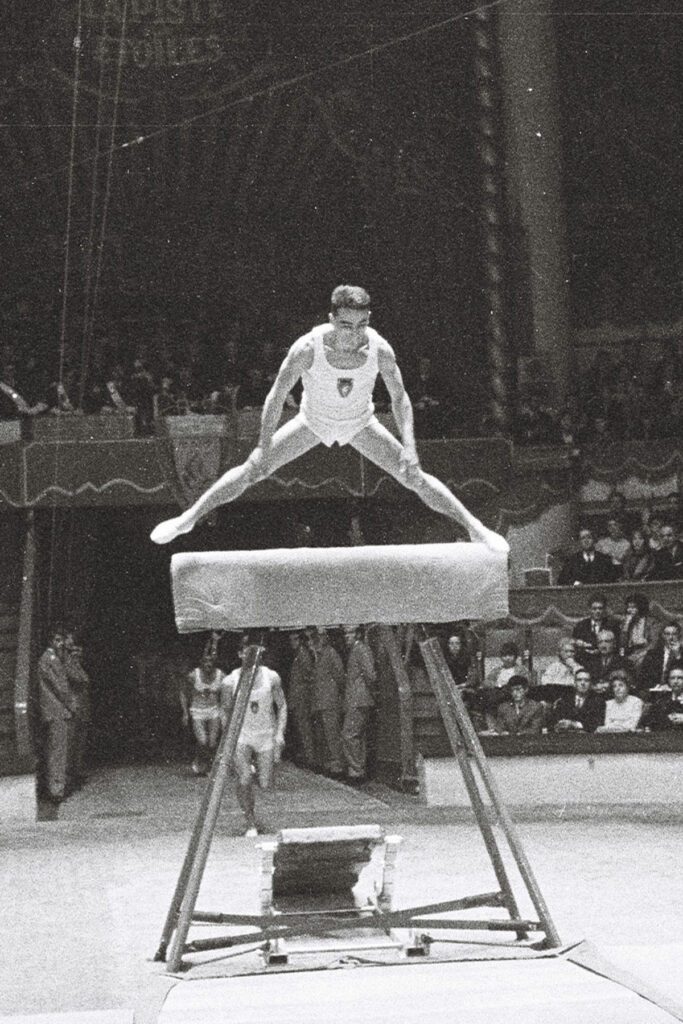

Le commandement a alors l’idée de former une équipe spéciale de gymnastes, dont la mission est de propager l’image du corps des sapeurs pompiers pour susciter des engagements.

Une deuxième tentative de vocation visant à développer le secours aux victimes a lieu à partir des années 20, sous l’impulsion du médecin colonel Cot, médecin chef du Régiment. Riche de son expérience de médecin du front, ce dernier devient un visionnaire de la réanimation pré-hospitalière. Son effort est axé sur le traitement et la stabilisation sur place de la victime, avant tout transport à l’hôpital, ce qui donne à cette dernière de meilleures chances de survie.

Mais la création de police secours en 1930 et l’apparition des bornes d’appel police sur la voie publique redonnent l’avantage aux tenants de l’évacuation au plus vite de la victime. Cette politique d’évacuation au plus vite (dite scoop and run) tiendra ainsi près de quarante ans avant le retour des idées du docteur Cot.

Dans l’entre deux guerres, le parc automobile se perfectionne. Un nouveau moyen d’extinction apparaît : la mousse. Le Régiment commence à prendre en charge la défense contre l’incendie des communes de banlieue limitrophes. Neuilly-sur Seine est, en 1920, la première ville de banlieue à être rattachée au secteur du Régiment. En 1938, à la mobilisation, le Régiment double ses effectifs et prend en compte l’essentiel des communes de banlieue en créant des nouvelles compagnies.

LE régiment sous l’occupation nazie

Lors du deuxième conflit mondial, le Régiment met sur pied en mai 1940 un bataillon de marche, qui part au front.

Il connaît ensuite un sort particulier puisque, pendant la période de l’Occupation, le Régiment est « fait prisonnier sur place » par les Nazis, non sans avoir, auparavant, soustrait son drapeau à l’ennemi.

Après désarmement, il est astreint à sa mission première sous l’œil soupçonneux de l’occupant et de la Feuerschutzpolizei. Le Régiment est la dernière unité militaire à subsister en zone occupée.

Le Régiment intervient également pour porter assistance à de grandes villes frappées par les combats ou les bombardements ainsi qu’à leurs populations, c’est le cas d’Orléans en juin 1940, puis du Havre et Cherbourg en 1941 – 1942.

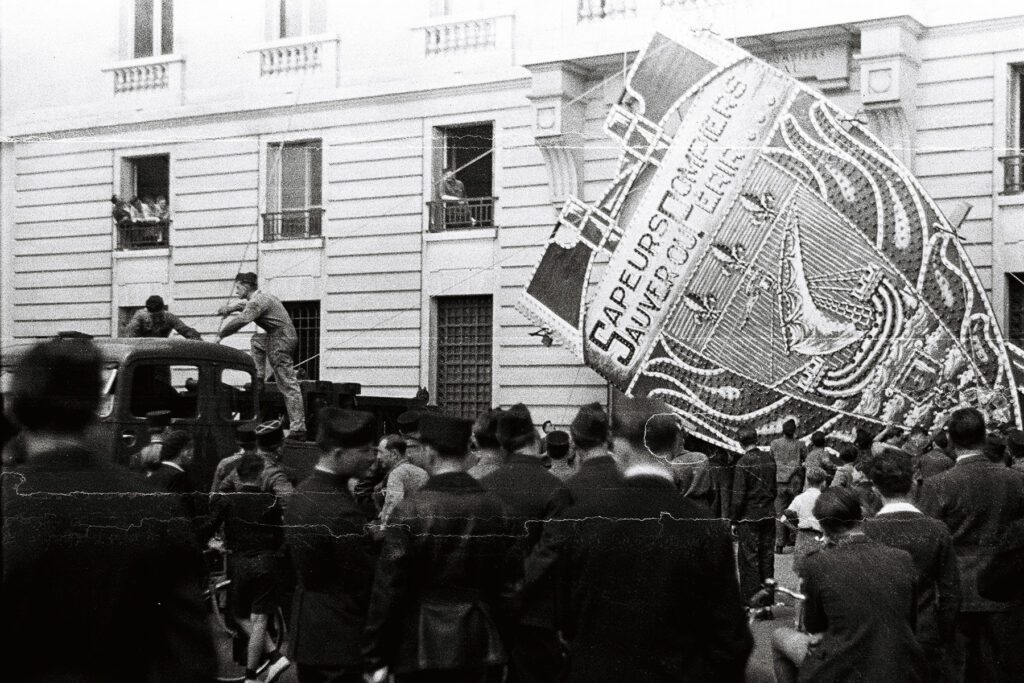

En 1941, après un concours régimentaire remporté par un militaire du rang pour créer un insigne régimentaire, le lieutenant colonel Simonin dote le Régiment de son premier insigne sur lequel est portée la devise du Corps « sauver ou périr ». Elle est appelée plus communément « pucelle du corps », du fait que l’on perfore sa boutonnière. On y trouve l’arme de la ville de Paris (bateau sur les flots) entourée de flammes rouges, la légion d’honneur (décernée au drapeau le 14 juillet 1902), 2 haches de couleur noire.

En 1944, le Régiment, engagé au secours de la population de Rouen, paie un lourd tribu en vies humaines, notamment dans la nuit du 2 au 3 juin 1944, où un bombardement des Alliés sur la ville entraine la disparition de six militaires du Corps dans l’accomplissement de leur mission.

À côté de ces missions traditionnelles, de nombreux cadres et personnels du Régiment s’engagent contre l’occupant.

Certains rejoignent les maquis, d’autres créent le groupement de résistance « Sécurité Parisienne » qui prépare et participe activement à l’insurrection de Paris et à sa libération en août 1944.

Ainsi, un officier des sapeurs pompiers de Paris, le capitaine Sarniguet, hisse de nouveau les couleurs nationales au sommet de la tour Eiffel.

C’est en des termes élogieux que le général de Gaulle rend hommage à cette unité d’élite à travers ces mots :

« Paris, libéré de l’ennemi sait ce qu’il doit au régiment de sapeurs-pompiers. À tant de dévouement prodigué au long des années par le Régiment, la guerre a ajouté les épreuves dignement subies pendant l’odieuse invasion et l’honneur des combats victorieux de la libération. »

En 1947, il est décidé de construire un monument à la mémoire des 368 noms de sapeurs et gradés « morts pour la France » auxquels viennent s’ajouter les noms de 59 « morts au feu ».