LE bataillon

LE 18 SEPTEMBRE 1811, le bataillon de sapeurs-pompiers de PAris

200 ans de protection des populations

L’introduction des pompes de Dumouriez à Paris en 1699 sur la base d’un contrat royal pose la première pierre de ce qui va devenir par la suite le corps des gardes pompes de la capitale. Cette organisation, dont on ne perçoit le fonctionnement que dans ses grandes lignes, connaît des hauts et des bas. Sa taille ne cesse pourtant d’augmenter. À cette époque, la tactique d’attaque des feux est rudimentaire. Seules, la connaissance et l’intrépidité des ouvriers du bâtiment, parmi lesquels sont recrutés les gardes pompes, guident les actions de sauvetage et d’extinction.

Après la Révolution, les gardes pompes prêtent spontanément serment au nouveau régime. Le Directoire, le Consulat et l’Empire n’apportent que peu de modifications à l’organisation qui périclite. Le Premier Consul a bien senti la nécessité de réformer ce corps, mais la réorganisation de 1801, qui suit de près la création de la préfecture de Police de Paris, ne porte pas ses fruits. L’incendie meurtrier du bal de l’ambassade d’Autriche en juillet 1810, lors des festivités de son mariage avec Marie Louise, rappelle à l’Empereur toute l’importance du bon fonctionnement du service d’incendie dans la capitale.

Malgré le courage et le dévouement des gardes pompiers que l’on accuse, parfois à tort, de multiples défaillances, le service de lutte contre les incendies laisse apparaître ses faiblesses : retards, matériel insuffisant et peu fiable, personnel mal entraîné et responsables incompétents. Le personnel présent à l’ambassade le jour du drame est lavé de tout soupçon par une enquête menée par le comte de Montalivet. En revanche, les chefs de l’ancienne organisation sont licenciés et le corps des gardes pompes est supprimé.

Après cette catastrophe, l’Empereur réorganise ce service public en créant le premier corps militaire de sapeurs-pompiers, composé des sapeurs du génie de la garde impériale dédiés à la défense contre l’incendie des châteaux impériaux.

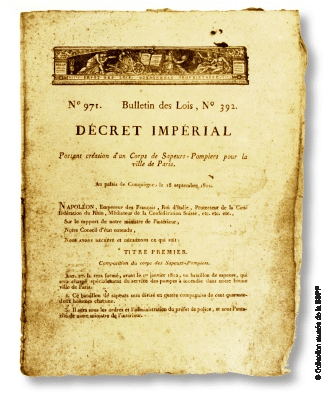

Création en 1811 du bataillon de sapeurs-pompiers pour la ville de Paris

Voulue par l’empereur Napoléon 1er, la création par un décret impérial le 18 septembre 1811 du bataillon de sapeurs pompiers de Paris présente un caractère original et innovant, consacrant le passage d’une organisation civile et communale à un corps militaire. Ce choix d’un statut aussi atypique pour un service public fait écho à la création, onze ans plus tôt, de la préfecture de Police de Paris, instance juridico administrative tout aussi singulière.

Ainsi, et dès sa création, ce corps militaire est placé sous l’autorité du préfet de Police de Paris, responsable de la sécurité de la capitale. Ce statut militaire et cette subordination à un préfet se sont ensuite imposés, après un long cheminement, comme la conséquence logique de l’esprit du décret du « 12 messidor an 8 ».

Aujourd’hui la spécificité militaire assure toujours aux habitants de la capitale et des trois départements de la petite couronne un niveau sans égal de disponibilité et de performance des protecteurs de la cité.

À la formation du Bataillon en 1811, les sapeurs pompiers de Paris prennent en compte une mission : la lutte contre les incendies, dont ils ignorent encore l’importance et les développements.

Quatre compagnies sont alors créées pour répondre aux incendies.

S’appuyant sur un tryptique fonctionnel typiquement militaire (formation poussée des hommes, recherche technologique systématique et mise en place de procédures opérationnelles efficaces), le Bataillon s’approprie très rapidement son nouvel environnement et devient, dès la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle, un modèle d’organisation du service public de lutte contre l’incendie et une référence nationale, voire internationale.

Plusieurs chefs de corps se succèdent jusqu’en 1814. À cette date, le commandement est confié au chef de bataillon Plazanet. Il dote le Bataillon d’un manuel d’instruction, impose que les sapeurs soient casernés et introduit la pratique de la gymnastique pour former des sauveteurs efficaces et audacieux.

Le processus de militarisation, fastidieux, est perturbé par les révolutions parisiennes. Il n’est réellement achevé qu’en 1830. Sur le plan du matériel, les pompiers disposent de pompes à bras, de tonneaux, de haches et de cordages.

En 1830, le lieutenant colonel Gustave Paulin, prend le commandement du Corps et invente le premier appareil respiratoire pour permettre d’intervenir dans les locaux enfumés. Appelée “Blouse Paulin”, cet appareil est, en principe, assez simple : une casaque en cuir recouvrant le torse, les membres supérieurs et la tête du porteur. Elle est reliée par un tuyau à une pompe à bras (stationnée à l’extérieur de l’incendie), sur laquelle un autre sapeur-pompier, envoie de l’air frais pour créer une légère surpression dans la blouse et permettre au porteur de respirer.

Il rédige également plusieurs manuels d’instruction destinés aux pompiers de Paris et de France. Il est aussi connu comme l’inventeur de l’échelle à crochets, qui révolutionnera les règles d’engagement sur feu.

Les centres de secours de la capitale

Pendant la première moitié du XIXe siècle, les douze arrondissements de Paris sont défendus par un maillage de casernes centrales et de petits postes destinés à réduire les distances pour l’acheminement des secours, qui s’effectue à pied.

À ce titre, les édiles de Paris et certains chefs de corps refusent d’employer la traction hippomobile, invoquant son coût, ainsi que le manque de place dans les centres de secours et l’exiguïté des rues de Paris. Le Bataillon connaît quelques modifications tout au long de la première moitié du XIXe siècle. Mais c’est à partir de 1859 que le corps des sapeurs-pompiers de Paris prend un essor particulier.

En absorbant les communes limitrophes, la capitale forme désormais 20 arrondissements, soit 8 de plus qu’auparavant, et se transforme profondément sous l’égide du baron Haussmann.

Les sapeurs pompiers parisiens doivent assurer la protection d’un territoire supplémentaire important, sans augmentation notable du nombre d’hommes. Une réorganisation s’opère et de nombreux postes de ville, armés par trois hommes et un matériel sommaire, sont créés dans les nouveaux quartiers pour préserver la rapidité d’intervention.